Listrik memang telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Namun siapkah masyarakat jika sebuah pembangkit listrik dibangun di desa mereka. Apa saja keuntungan yang akan mereka dapatkan, dan bagaimana dengan dampak serta resiko yang akan mereka hadapi? Sebuah konsultasi publik bisa menjadi media bagi perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi resiko dari pembangunan sebuah proyek…

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsidi Conference of Party (COP) 21, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. Paris Agreement merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rejim iklim global. Paris Agreement yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan disepakati oleh…

Sejak terjadinya musibah tsunami yang merusak pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, Jepang, tahun 2011 lalu, muncul trend di negara-negara Eropa untuk meninggalkan energi nuklir dan bahan bakar fosil dan beralih pada penggunaan energi baru dan terbarukan.

Pemerintah Perancis misalnya, pada Maret 2015 telah mengeluarkan undang-undang energi yang mengurangi penggunaan energi nuklir sebesar 80% pada saat…

Sebanyak 1874 responden telah menyuarakan mengenai kriteria dan nama calon Menteri ESDM. Apa saja kriteria yang mereka anggap penting dan siapa tokoh-tokoh yang pantas menduduki jabatan strategis ini.

Bagaimana pula tanggapan publik mengenai calon nama menteri yang berafiliasi dengan partai politik? Mari kita simak laporan survei publik IESR.

Selamat menikmati dan terima kasih atas partisipasinya.

Memilih Kriteria dan…

“Polusi udara adalah sumber resiko kesehatan terbesar keempat di dunia. Di seluruh dunia, sebanyak 3,5 juta kasus kematian dini (premature deaths) terjadi akibat kemiskinan energi dalam hal penggunaan biomassa tradisional untuk memasak, dan minyak tanah untuk penerangan. Dan sekitar 3 juta kasus kematian dini akibat polusi udara luar ruangan (outdoor air pollution) sebagian besar terjadi…

Pada pertemuan terakhir COP 21 pada hari sabtu malam, 12 Desember 2015 di kompleks Le Bourget, Paris, setelah berunding selama dua minggu delegasi dari 196 negara akhirnya menyepakati Paris Agreement (Kesepakatan Paris). Sebelumnya negosiasi sepanjang minggu kedua berlangsung dengan cukup alot. Negosiasi COP 21 yang seharusnya berakhir di hari Jumat, diperpanjang satu hari. Para peserta…

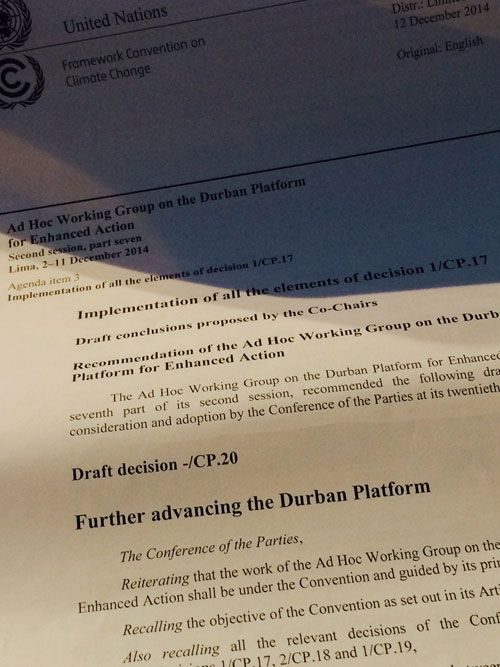

COP20 ditutup pada hari Minggu dini hari, setelah Presiden COP20, Manuel Pulgar-Vidal, Menteri Lingkungan Hidup Peru, mengeluarkan draf keputusan COP untuk Ad hoc Working Group on Durban Platform. Menteri Manuel mengerluarkan draf tersebut pada hari Sabtu 13 Desember 2014 pukul 23.00 dan memberikan waktu untuk para Negara Pihak untuk memberikan komentar mereka. Dibuka kembali pada…

Terlepas dari banyak kekecewaan yang dituai oleh Negara-negara Pihak sehubungan dengan hasil Lima, terutama untuk masalah pendanaan, namun, COP20 tetap memunculkan harapan baru terkait dengan pledges yang mengalir untuk mengisi pundi GCF. Total pledges yang terkumpul untuk GCF sebagaimana yang dilaporkan oleh Sekretariat GCF, termasuk di dalamnya, adalah biaya untuk administrasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan…

Koferensi Para Pihak (Conference of Parties) ke-20 tahun ini berlangsung di Lima, Peru. Bertempat di San Borja, konferensi ini digelar mulai tanggal 1 Desember 2014 lalu hingga (rencananya) 12 Desember 2014. Namun, sehari sebelum konferensi ini berakhir masih ada beberapa agenda yang belum diselesaikan, dan diputuskan untuk dibawa ke Presiden COP.

Beberapa hal mendesak memang harus…

Kecewa karena teks yang dikeluarkan oleh co-chair ADP pada tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 2 dini hari waktu Lima di COP20, beberapa kelompok masyarakat sipil menyatakan ketidakpuasannya. Tagline yang mereka gunakan adalah “No Justice, No Deal”.

Isu-isu seperti Loss and Damage dan pendanaan dinilai sangat lemah di teks yang dihasilkan oleh co-chair ADP (FCCC/ADP/2014/L5), memicu…

COP20 yang dijadwalkan untuk ditutup pada hari Jum’at, 12 Desember 2014, harus diperpanjang selama 2 hari, dikarenakan beberapa agenda yang tidak dapat diselesaikan. Terdapat 2 agenda yang memerlukan waktu tambahan oleh Negara Pihak untuk diselesaikan. Isu pendanaan di bawah Konvensi, yaitu Guidance for Green Climate Fund dan Pendanaan Jangka Panjang (Long-term Finance) merupakan 2 agenda…

Bagi saya, traveling ke kota lain merupakan suatu pengalaman berharga yang memberikan banyak pelajaran. Bukan hanya dari sisi sosial, namun juga dari segi budaya. Untuk menghargai hal tersebut, saya dan ketiga teman saya yang lain, memiliki ritual untuk pergi ke luar kota, selain untuk menghabiskan waktu bersama-sama, kami juga belajar untuk mengenal budaya dari tempat…