Jakarta, 9, April 2021, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini mengumumkan Strategi Jangka Panjang untuk mencapai netral karbon dan ketahanan iklim. Dalam strategi tersebut disebutkan bahwa Indonesia baru akan menjadi netral karbon pada tahun 2070. Dalam dokumen strategi tersebut disebutkan bahwa emisi Indonesia ditargetkan akan mencapai puncak (peak) pada tahun 2030. Dalam perumusan suatu target, perlu kejelasan tentang dukungan kebijakan bagi masing-masing sektor untuk mencapai peak emisi 2030.

Sebagai negara yang ikut menandatangani Persetujuan Paris, target netral karbon 2070 menjadi tidak sesuai dan kurang ambisius. Berkolaborasi dengan Yayasan Madani Berkelanjutan, ICLEI Indonesia, Walhi, dan didukung oleh Thamrin School of Climate Change and Sustainability, IESR menyelenggarakan webinar diskusi publik bertajuk “Indonesia Mampu Mencapai Netral Karbon sebelum 2070”. Webinar yang dihadiri sebanyak kurang lebih 100 orang ini bertujuan menjadi sarana partisipasi publik dalam menanggapi dan memberi masukan pada pemerintah terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan hidup semua orang.

Dalam sambutannya, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyampaikan bahwa meningkatnya bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini bisa jadi diakibatkan krisis iklim yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC yang menyatakan bahwa peningkatan suhu bumi sebesar 1.1 derajat sejak masa pra-industri telah meningkatkan frekuensi dan magnitude cuaca ekstrem.

Menurutnya, desakan berbagai pihak terutama pemerintah untuk meningkatkan ambisinya dalam merespon krisis iklim menjadi penting.

“Kita ingin mendorong upaya-upaya ambisius yang membutuhkan bukan hanya cara berpikir yang berbeda namun juga komitmen dan leadership dari pemimpin politik kita, presiden, yang seharusnya dapat melihat bahwa krisis iklim ini berdampak pada kehidupan orang banyak,” tandas Fabby mengakhiri sambutannya.

Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability juga sependapat bahwa keputusan Indonesia untuk mencapai netral karbon pada tahun 2070 terlalu lama. Dalam sambutannya, Farhan memaparkan setidaknya ada empat poin yang kerap kali luput dalam perbincangan tentang iklim, yaitu (1) tidak adanya koherensi agenda dan kebijakan iklim, (2) tidak ada upaya serius untuk melibatkan aktor non negara, termasuk kota yang menjadi ujung tombak proses perubahan, (3) skala aksi yang masih pada level pilot project belum sebagai transformasi yang melembaga dan didukung dengan transformasi ekonomi, (4) pergantian pemimpin tanpa ada aturan mendasar tentang iklim membuat arah kebijakan kurang jelas.

“Indonesia tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Peran negara tidak bisa lagi sekedar prosedural mengikuti negosiasi saja,” tutur Farhan.

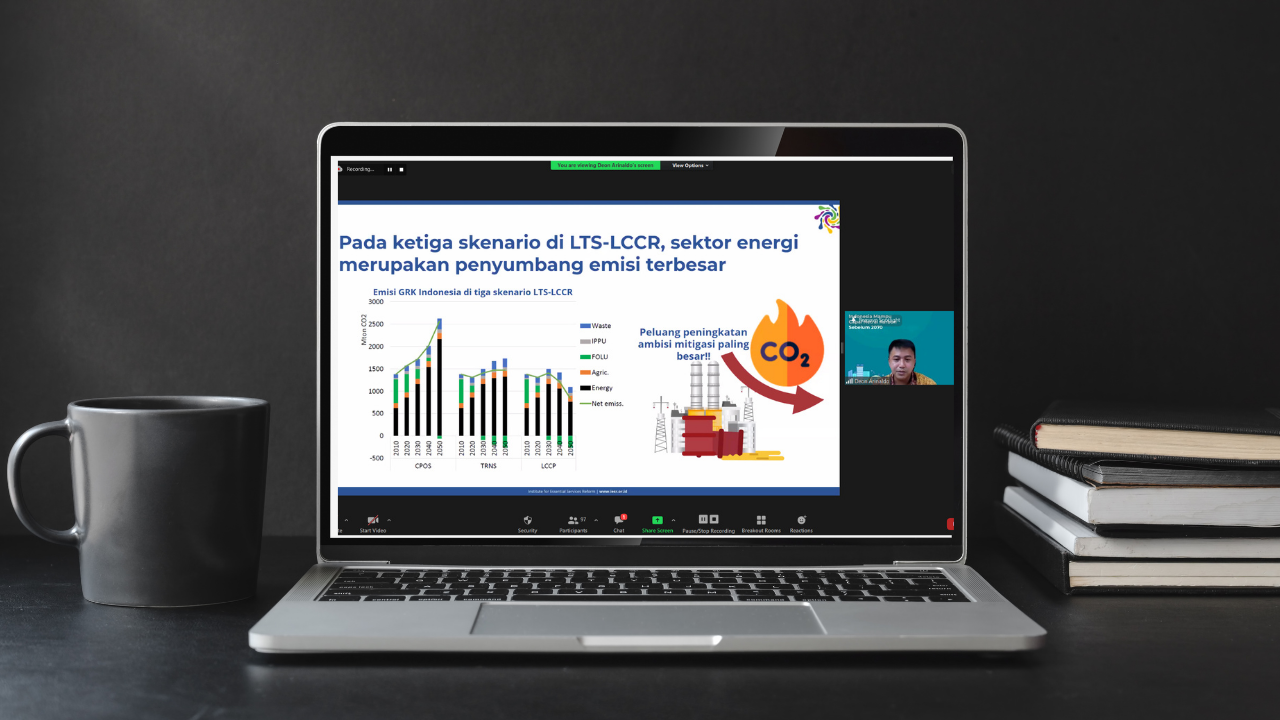

Salah satu sektor yang mendapat sorotan dalam upaya menuju netral karbon adalah energi. Penting untuk memahami sistem energi dan meningkatkan ambisi pengurangan emisi di sektor energi karena sektor ini merupakan penghasil emisi terbesar. Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR menjelaskan ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk dekarbonisasi sistem energi.

“Dari analisis IESR, skenario transisi energi yang lebih ambisius bisa tercapai jika, (1) tidak ada pembangunan PLTU baru mulai dari 2025, (2) Inisiatif Kementerian ESDM untuk menggantikan 13.5 GW pembangkit fossil dengan energi terbarukan dilaksanakan, dan (3) melakukan phase-out PLTGU dan PLTD,” tuturnya.

Deon juga menambahkan bahwa secara teknis dan ekonomis, Indonesia mampu melakukan langkah-langkah di atas, dan melakukan dekarbonisasi sistem energi sebelum 2050. Yang diperlukan adalah komitmen politik dan dukungan yang menyeluruh.

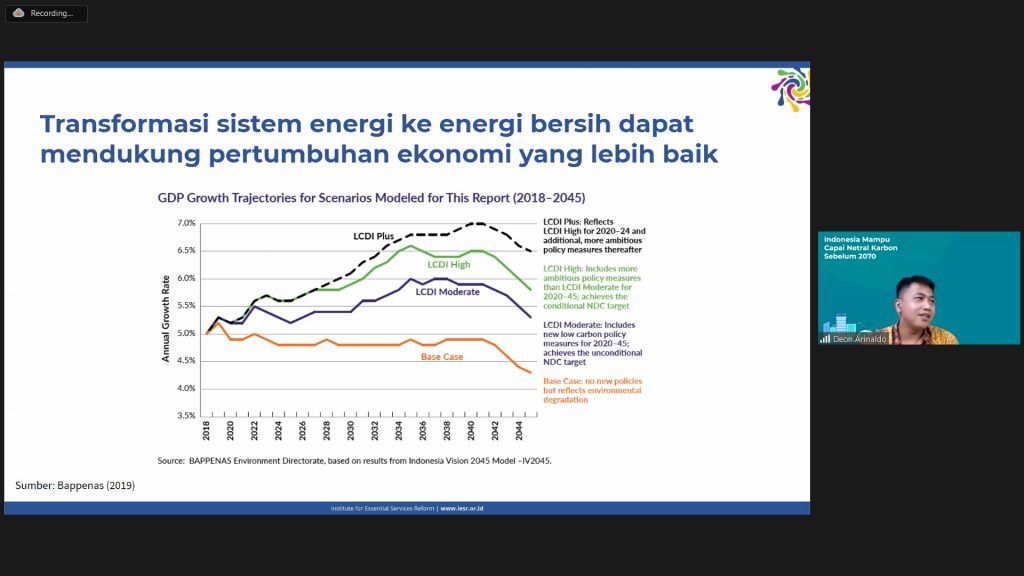

Beberapa tahun lalu Bappenas merilis laporan Low Carbon Development Indonesia; yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia meningkat walaupun kita menggunakan konsep Low Carbon Development dalam pembangunan. Maka anggapan bahwa melakukan pembangunan dengan konsep rendah karbon itu mahal, dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tersendat telah dijawab oleh laporan ini sebenarnya.

Anggalia Putri, Knowledge Management Manager Yayasan Madani Berkelanjutan, menambahkan Indonesia berkepentingan untuk mencapai target 1.5 derajat C daripada 2 derajat untuk menghindari risiko iklim seperti bencana hidrometeorologi yaitu contohnya banjir yang semakin meningkat. Dalam konteks Indonesia, akan banyak ekosistem unik akan musnah jika kita melewati batas 1.5 derajat.

“Terdapat perbedaan dampak iklim yang signifikan antara 1.5 dan 2 derajat, maka kita keukeuh untuk mencapai 1.5 derajat,” tutur Anggalia.

Selanjutnya Anggalia menambahkan bahwa dengan adanya net sink di sektor FOLU di 2030, sebenarnya Indonesia masih dapat mengurangi kuota deforestasinya.

Ari Mochamad, Country Manager ICLEI Indonesia, menekankan peran kota yang tidak kalah pentingnya dalam pengurangan emisi dan perjalanan menuju netral karbon. “Kota itu mengandung permasalahan dan solusi sekaligus. 70% emisi gas rumah kaca itu berasal dari aktivitas perkotaan, namun di sisi lain kota adalah tempat yang dapat dikelola. Beberapa pemimpin dan aktor non pemerintah sudah menjadikan isu perubahan iklim suatu keniscayaan karena dampaknya sudah ada di depan mata,” pungkasnya.

Beberapa kota di Indonesia tergabung dalam Global Covenant of Mayors (GCoM), sebuah komitmen pemimpin kota di seluruh negara yang menyadari perubahan iklim adalah keniscayaan sehingga mengubah pola pikir dalam pengambilan keputusan.

Target Indonesia untuk mencapai netral karbon menjadi satu persoalan penting menyangkut keadilan lintas generasi antara generasi kita dengan generasi anak dan cucu.

Ditegaskan oleh Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI, bahwa target Indonesia untuk menjadi netral karbon pada tahun 2070 terlambat.

“Jelas sangat terlambat kalau 2070 baru akan netral karbon, banyak pemimpin negara bahkan Sekjen PBB sudah menyatakan bahwa kondisi sekarang sudah darurat iklim, kita harus ambisius dalam membuat target dan menjalankan aksi. Kita butuh sesuatu (kebijakan) yang cepat baik negara maju maupun negara berkembang.”

Di lain sisi, terdapat banyak celah untuk mengelak dari kewajiban pengurangan emisi yang ambisius seperti skema offset perdagangan karbon ke negara berkembang. Skema ini akan membuat negara berkembang mesti menanggung beban ganda di kemudian hari yaitu beban offset dari negara maju dan target pengurangan emisi negara masing-masing.

Terkait dengan keadilan lintas generasi, Yuyun menegaskan kita selayaknya bertanya kita mau mewariskan kondisi bumi seperti apa pada anak cucu kita mendatang.

“Apakah kita akan menjamin mereka aman dari krisis ekologi dan krisis iklim? Atau kita mewariskan sesuatu yang akan membuat mereka celaka kedepannya? Dalam keadilan iklim, keadilan antar generasi ini juga merupakan konteks penting dalam, maka harus diperhatikan. Kita mau menuntut kebijakan iklim yang lebih ambisius yang merefleksikan keadilan antar generasi dan keadilan iklim,” tegas Yuyun di akhir paparannya.

Menutup webinar #Sebelum2070 ini, Dian Afriyanie, pengurus Thamrin School of Climate Change and Sustainability, mengemukakan dua poin yang menjadi benang merah webinar kali ini. Pertama, pentingnya koherensi antar kebijakan pemerintah dalam menjawab akar persoalan; serta koherensi kebijakan antar sektor, lokasi dan hirarki pemerintah.

“Hasil riset IESR dan Madani menunjukkan bahwa target pemerintah untuk penurunan emisi di sektor energi dan FOLU masih dapat ditambah dan dipercepat realisasinya, maka pemerintah jangan hanya melakukan negosiasi prosedural saja namun juga melihat dan mengacu pada temuan-temuan riset ini,” tegas Dian.

Kedua, proses deliberatif dalam perumusan kebijakan. Partisipasi dan keterwakilan berbagai kalangan memang menjadi tantangan tersendiri di masa pandemi ini, namun dalam perumusan kebijakan publik proses ini tetap harus diupayakan, supaya produk kebijakannya tidak asing bagi masyarakat.