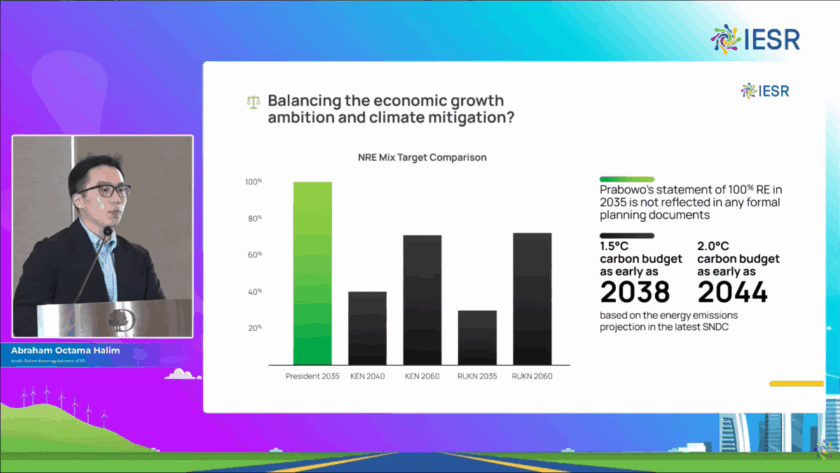

Jakarta, 29 Januari 2026- Laporan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa meskipun penerapan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan terpantau meningkat, terutama di negara maju, emisi karbon dioksida global justru naik pada 2024, mencapai sekitar 38 gigaton. Pada di sektor industri yang sulit diturunkan emisinya ( hard-to-abate ), emisi secara rata-rata juga mengalami peningkatan. Dari…