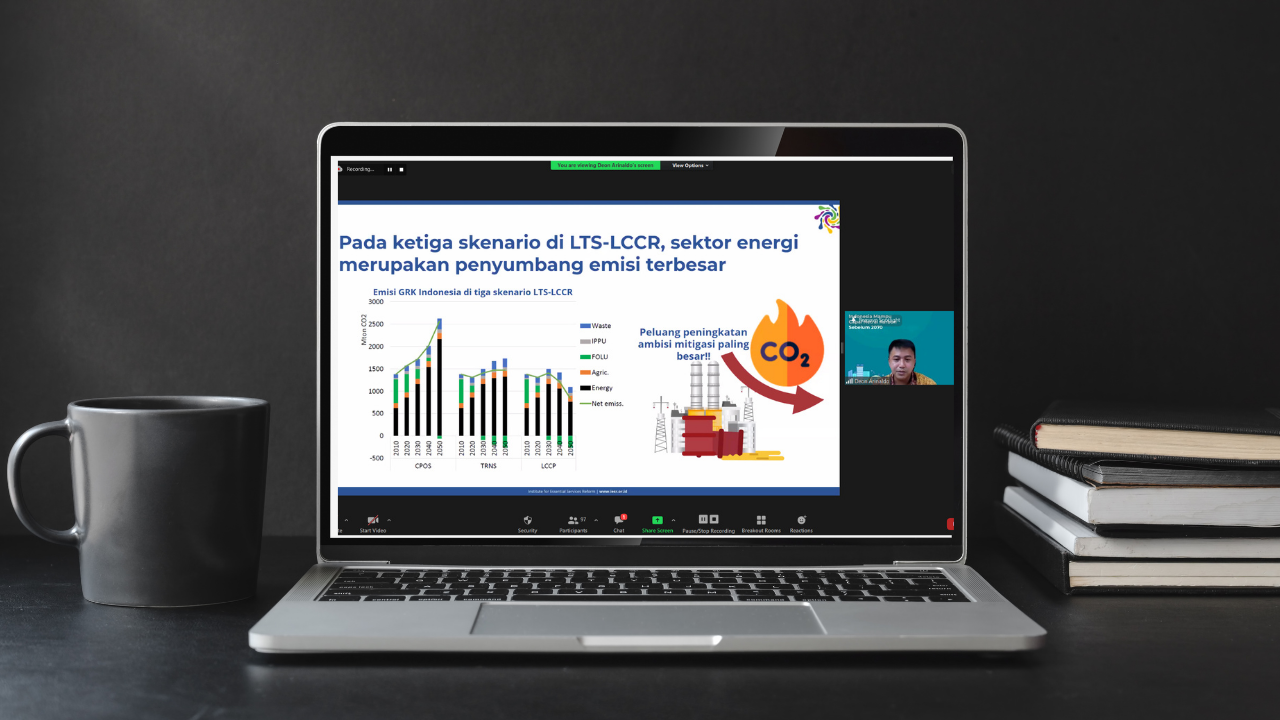

Jakarta, 9, April 2021, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini mengumumkan Strategi Jangka Panjang untuk mencapai netral karbon dan ketahanan iklim. Dalam strategi tersebut disebutkan bahwa Indonesia baru akan menjadi netral karbon pada tahun 2070. Dalam dokumen strategi tersebut disebutkan bahwa emisi Indonesia ditargetkan akan mencapai puncak ( peak) pada…