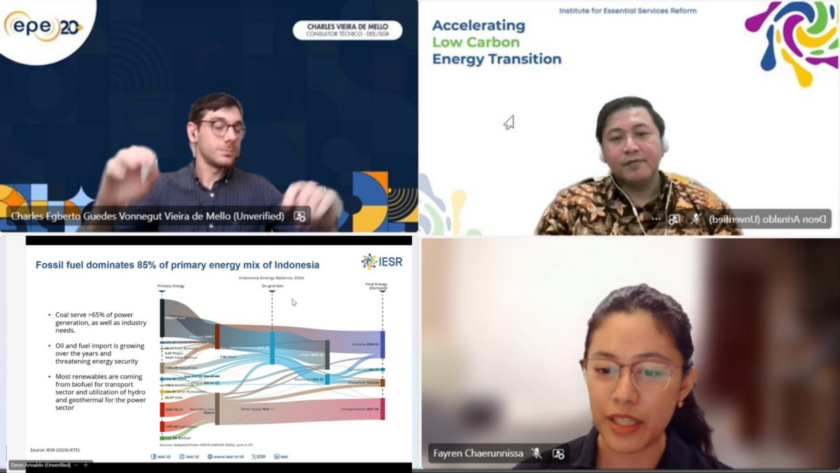

Jakarta, 16 Februari 2026 - Bauran energi Indonesia hingga hari ini masih didominasi bahan bakar fosil. Sekitar 85 persen energi primer nasional berasal dari sumber fosil, dengan batu bara menyumbang lebih dari 65 persen pembangkitan listrik dan digunakan secara luas di sektor industri. Hal ini dikatakan Direktur Program Transformasi Sistem Energi, Institute for Essential…