Membangun Suara Regional: Jaringan Kolaboratif Transisi Energi Asia Tenggara (SETC) Diluncurkan Secara Resmi di Pekan Aksi Iklim Bangkok

Bangkok, 30 September 2025 – Asia Tenggara telah memasuki dekade krusial untuk membangun sistem energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan, yang juga me... Read more.

Bappenas, ADB, IESR, dan DFAT Luncurkan Dokumen Pemberdayaan UMKM Hijau, Wujudkan Bisnis Berkelanjutan

JAKARTA, 19 September 2025 – Kementerian PPN/Bappenas bersama Asian Development Bank (ADB) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Pemerintah A... Read more.

Enam Organisasi Berkomitmen untuk Memperkuat Kolaborasi Iklim di Indonesia

Enam organisasi terkemuka telah meresmikan kemitraan strategis di Dialog Kebijakan Transisi Energi Australia-Indonesia Kelima untuk mempercepat transisi energi ... Read more.

Bermain Ular Tangga Sambil Hitung Jejak Karbon di Alun-Alun Eropa

Jakarta, 16 Mei 2023 – Jejakkarbonku bersama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ berpartisipasi dalam Festival A... Read more.

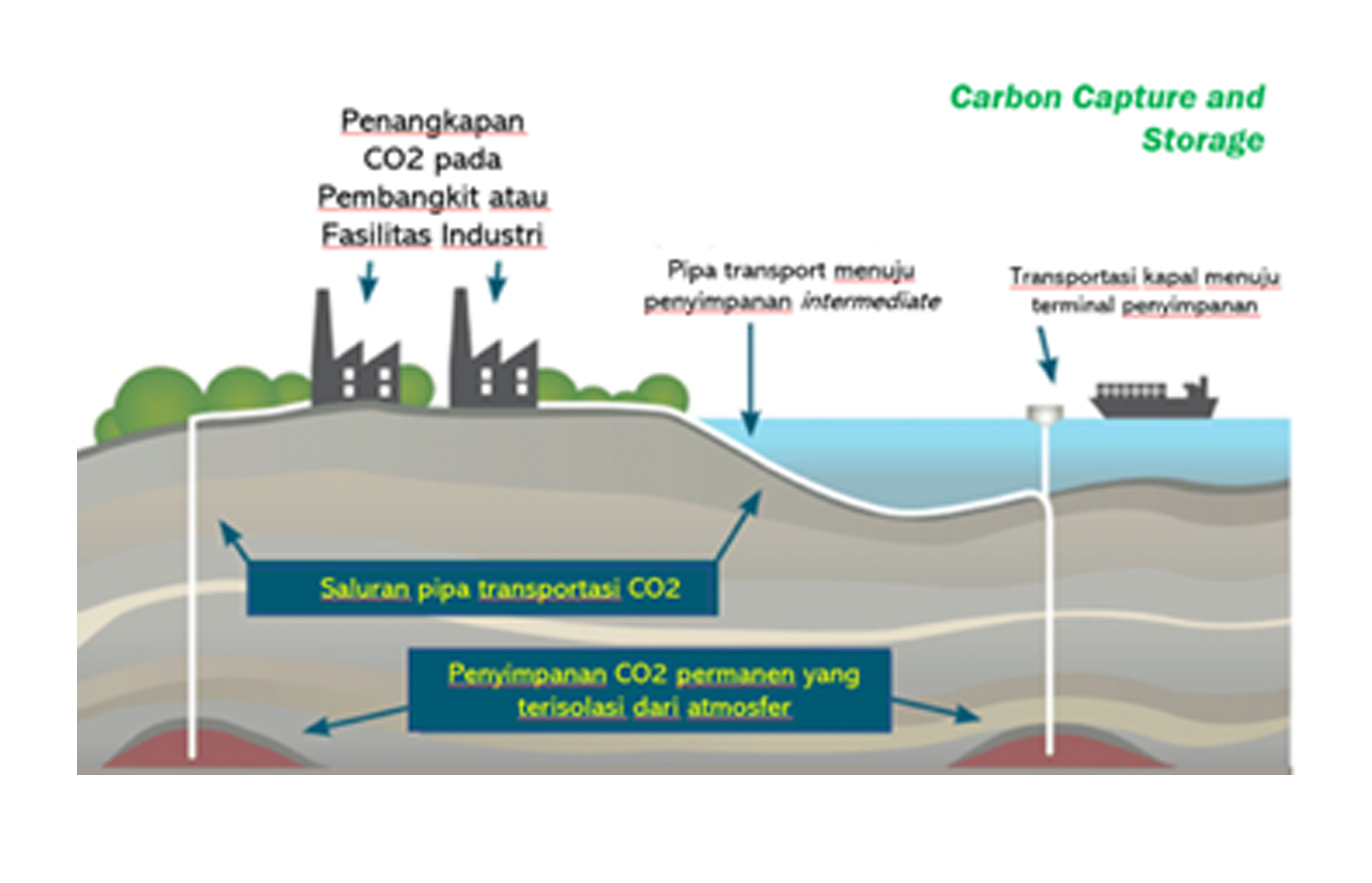

Penggunaan CCS perlu pertimbangan yang matang

Penulis : Aditya Perdana Putra Purnomo (Research team intern 2022) Editor: Pamela Simamora Penggunaan bahan bakar fosil sejak awal revolusi industri terb... Read more.

Aspirasi Kelompok Masyarakat untuk RUU EBET

Jakarta, 19 Mei 2022 – Dekarbonisasi sektor energi sebagai salah satu penghasil emisi terbesar di Indonesia perlu dilakukan untuk mencapai target netral k... Read more.

RUU EBET Tidak Efektif Mendukung Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, 21 Maret 2022 – Memasuki tahap harmonisasi di DPR RI, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dipandang menyimpang dari tujuan m... Read more.

IPP Track: Capai Target Perjanjian Paris melalui Dukungan Penggunaan PLTS oleh Swasta

Jakarta, 15 Maret 2022 – Indonesia memiliki sumber daya alam potensial guna mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Selain itu, keberadaan PLTS ... Read more.

Pembelajaran dari Fukushima, Pengembangan PLTN Telah Memasuki Masa Senja

Jakarta, 11 Maret 2022 – Di tengah upaya dekarbonisasi energi untuk mencapai netral karbon secepatnya pada pertengahan abad atau pada tahun 2060, pemeri... Read more.

Kelompok Perempuan dan Kelompok Petani mengenai RUU EBT “Bukan Energi Baru Terbarukan tapi Energi Bersih Terbarukan”

Jakarta, 4 Maret 2022– Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) telah diserahkan oleh DPR RI ke Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke... Read more.