Harga Pangan Melonjak Gara-gara Krisis Iklim

Memasuki awal 2026, sejumlah bahan pangan pokok di Indonesia mengalami kenaikan harga dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar soal distribusi atau spek... Read more.

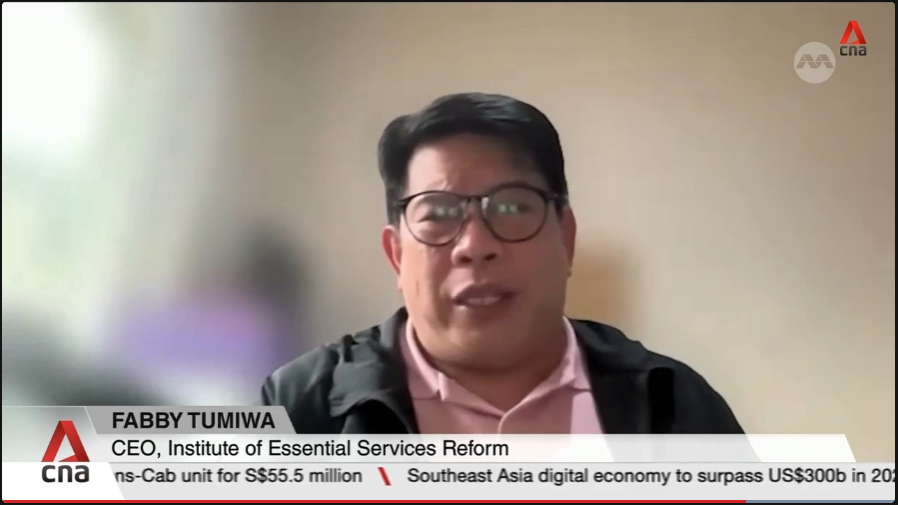

Tanggapan IESR terhadap Capaian Kinerja ESDM 2025: Transisi Energi Mandeg, Ketahanan Energi Terancam

Pernyataan ini dapat diatribusikan kepada Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer, Institute for Essentials Services Reform (IESR) Secara umum, kinerja Ke... Read more.

Manfaat Ekonomi Hingga Rp544 Triliun per Tahun Melayang Akibat Berakhirnya Insentif Kendaraan Listrik

Jakarta, 19 Desember 2025 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa insentif mobil listrik tidak akan diperpanjang pad... Read more.

Memperkuat Kolaborasi untuk Akselerasi Energi Terbarukan Jawa Tengah

Kudus, 4 Desember 2025 – Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang besar sekitar 197,96 GWp berdasarkan studi Institute for Essential Services Refor... Read more.

IESR: Indonesia Perlu Perkuat Aksi Iklim Pasca COP30

Jakarta, 8 Desember 2025 – KTT Iklim PBB ke-30 (Conference of Parties, COP30) di Belem, Brasil, resmi berakhir pada Sabtu (22/11). Pertemuan tersebut meng... Read more.

Indonesia Perlu Genjot Dekarbonisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta, 2 Desember 2025 – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melaju hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.... Read more.

Mobilitas Rendah Emisi Butuh Kebijakan yang Berpihak pada Transportasi Publik

Jakarta, 1 Desember 2025 – “Percepatan dekarbonisasi sektor transportasi perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk mencapai target n... Read more.

Pemanfaatan Energi Terbarukan Menjadi Prioritas Pembangunan di Jawa Tengah

Semarang, 28 November 2025 – Jawa Tengah sedang berada pada momentum penting dalam perjalanan menuju energi masa depan. Di tengah kebutuhan listrik yang t... Read more.

Pembangunan PLTB Tolo 2: Pentingnya Sinkronisasi Pembangkit dan Jaringan Transmisi

Jakarta, 17 November 2025 – Indonesia berencana untuk memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo 2 di Sulawesi Selatan, dengan konstru... Read more.

Progres Penurunan Emisi Sektor Bangunan Hijau di Indonesia

Jakarta, 17 November 2025 – Berbagai sektor di Indonesia terus bergerak menuju masa depan rendah emisi, dan salah satu area yang kini mendapat sorotan pen... Read more.